2014年12月26日

ウブな私がいけないの?

伝統的建造物群保存地区内で

住宅を設計させていただきました。

3年ほど前のことです。

敷地から幅1.8mほどの道路を挟んで

とても味わいのある土塀が建っていたので、

これがあることを前提にして、

建物をデザインした私の判断は

今でも間違ってはいなかったと思っています。

傷んではいるけれど、

この土塀が建つ敷地に建築をするヒトは、

建築の良心として、

手直ししてでもこれを生かすことを考えるだろう。

そう思ったので。

暮れのごあいさつに伺うと、

この土塀がきれいさっぱりなくなっていました。

( ご主人から、あの塀なくなりましたよ。と聞いてはいましたが )

更地になって、丸と五角形を組み合わせた

超大手ハウスメーカーの

ロゴマーク付き仮設便所が置かれていましたナ!

伝統的建造物群保存地区 でなくても、

街並みに調和することが、

そこに住む人の財産になると思っているので、

増して、

街並みを保存することが義務付けられた場所なので、

この土塀は守られると思っていた私がウブでした。

そんなことに興味を持たずに建築するヒトもいるみたいです。

(どういう経緯で解体されたかが解らないので、業者が悪いとは言い切れないけれど。)

誤解されたくないので書き添えますが、

この土塀がなくなっても、街並み全体の中では、

正しい文脈に乗ったデザインの建物だったと思っています。

住宅を設計させていただきました。

3年ほど前のことです。

敷地から幅1.8mほどの道路を挟んで

とても味わいのある土塀が建っていたので、

これがあることを前提にして、

建物をデザインした私の判断は

今でも間違ってはいなかったと思っています。

傷んではいるけれど、

この土塀が建つ敷地に建築をするヒトは、

建築の良心として、

手直ししてでもこれを生かすことを考えるだろう。

そう思ったので。

暮れのごあいさつに伺うと、

この土塀がきれいさっぱりなくなっていました。

( ご主人から、あの塀なくなりましたよ。と聞いてはいましたが )

更地になって、丸と五角形を組み合わせた

超大手ハウスメーカーの

ロゴマーク付き仮設便所が置かれていましたナ!

伝統的建造物群保存地区 でなくても、

街並みに調和することが、

そこに住む人の財産になると思っているので、

増して、

街並みを保存することが義務付けられた場所なので、

この土塀は守られると思っていた私がウブでした。

そんなことに興味を持たずに建築するヒトもいるみたいです。

(どういう経緯で解体されたかが解らないので、業者が悪いとは言い切れないけれど。)

誤解されたくないので書き添えますが、

この土塀がなくなっても、街並み全体の中では、

正しい文脈に乗ったデザインの建物だったと思っています。

2014年12月23日

『 柚子湯 』 でした

我が家の浴槽に

柚子が2個浮かんでいました。

キズまみれの柚子ですが

母が 「 あっ そうそう! 」 っていうような感じで

畑で採ってきたものだと思うので、

季節ものとしては上出来なんじゃないかと思います。

柚子を見る度に思い出すエピソードがあります。

もう随分まえのことですが、

有田の国道筋にあったそば屋さん。

「 オレの店は、たとえとんでもなく不便な山奥にあっても、

何とかして探し出してでも客が訪ねてくるくらい美味いんだ。 」

って、大将は自慢するんですけど、

出汁の柚子の香り一つでも、

「 柚子って言ったら、柚子の香りしかしない! 」

って言うくらい極端に存在感を出すお店で、

「 こんな繊細さのない料理が、

そんなに自慢するほど美味いんだろうか? 」

と私は思っていました。

料理でも、モノづくりでも、

人間関係でも。

“ 隠し味 ” っていうのは、

気付いてみればちゃんと役割をはたしていたよね。

っていう感じがいいんですね。

最近は、シッカリ存在を主張してくれないと

受ける側も解らないという感じになってきているので、

発信する側が悪いのか、

受ける側に問題があるのか、難しいですが、

主張するモノには主張させて、

存在を隠しながら、でもなければならないモノはその様に、

そんな繊細な加減が上手く出来ていることが大切なんだと思うのです。

件のそば屋さん。

その後、以前より少しだけ不便なところに引っ越したけど、

今でもお店があるのかどうか ・ ・ ・ 。

柚子が2個浮かんでいました。

キズまみれの柚子ですが

母が 「 あっ そうそう! 」 っていうような感じで

畑で採ってきたものだと思うので、

季節ものとしては上出来なんじゃないかと思います。

柚子を見る度に思い出すエピソードがあります。

もう随分まえのことですが、

有田の国道筋にあったそば屋さん。

「 オレの店は、たとえとんでもなく不便な山奥にあっても、

何とかして探し出してでも客が訪ねてくるくらい美味いんだ。 」

って、大将は自慢するんですけど、

出汁の柚子の香り一つでも、

「 柚子って言ったら、柚子の香りしかしない! 」

って言うくらい極端に存在感を出すお店で、

「 こんな繊細さのない料理が、

そんなに自慢するほど美味いんだろうか? 」

と私は思っていました。

料理でも、モノづくりでも、

人間関係でも。

“ 隠し味 ” っていうのは、

気付いてみればちゃんと役割をはたしていたよね。

っていう感じがいいんですね。

最近は、シッカリ存在を主張してくれないと

受ける側も解らないという感じになってきているので、

発信する側が悪いのか、

受ける側に問題があるのか、難しいですが、

主張するモノには主張させて、

存在を隠しながら、でもなければならないモノはその様に、

そんな繊細な加減が上手く出来ていることが大切なんだと思うのです。

件のそば屋さん。

その後、以前より少しだけ不便なところに引っ越したけど、

今でもお店があるのかどうか ・ ・ ・ 。

2014年12月22日

ピザ窯作りませんか? 」

簡単に言った私の一言から始まりました。

『 豆の会 』 のメンバー、

吉田さんの Fuzz cafe にピザ窯が完成しました。

ピザ窯の作成から始まった話が、

「 この際だから 」 ってな勢いで、

吉田さんの主婦仲間が手伝って、

壁取ってしまう

残った壁にシックイ塗る

床剥がす

杉板で床張ってしまう

流し台作成する

タイル貼る。擬石貼る。

素人の主婦チームだけで

ピザ窯も含めてリノベーションしてしまいました。

21日はそのプレオープンのパーティーでした。

元は、お姑さんが暮らしていた家でしたが、

とても気持ち良い空間に生まれ変わっています。

プロがプランしたり

工事したのでは、

どんなに頑張ってもこの味は出ない!

それに、

自分たちがつくったんだから、

不具合が出たら自分たちで直せるし、

この先、模様替えしたいと思ったとしても

同じ要領で自分たちで工事できるんですね。

いつでも、どこででも手に入る材料しか使っていないことも

とても大事なことなんですね。

既製品の建材を使っていたら、

将来メーカーが廃版にしてしまったらどうしようもなくなるけど、

そんな心配もなく、どうにでもできます。

「 上野山さんも手伝ってくれるんですよね? 」

と言われて、

「 手伝います。 手伝います。 」

って調子よく返事した割には、

あんまり手伝いに行けず。

口だけは結構出しましたが、

とても良い勉強をさせてもらいました。

『 豆の会 』 のメンバー、

吉田さんの Fuzz cafe にピザ窯が完成しました。

ピザ窯の作成から始まった話が、

「 この際だから 」 ってな勢いで、

吉田さんの主婦仲間が手伝って、

壁取ってしまう

残った壁にシックイ塗る

床剥がす

杉板で床張ってしまう

流し台作成する

タイル貼る。擬石貼る。

素人の主婦チームだけで

ピザ窯も含めてリノベーションしてしまいました。

21日はそのプレオープンのパーティーでした。

元は、お姑さんが暮らしていた家でしたが、

とても気持ち良い空間に生まれ変わっています。

プロがプランしたり

工事したのでは、

どんなに頑張ってもこの味は出ない!

それに、

自分たちがつくったんだから、

不具合が出たら自分たちで直せるし、

この先、模様替えしたいと思ったとしても

同じ要領で自分たちで工事できるんですね。

いつでも、どこででも手に入る材料しか使っていないことも

とても大事なことなんですね。

既製品の建材を使っていたら、

将来メーカーが廃版にしてしまったらどうしようもなくなるけど、

そんな心配もなく、どうにでもできます。

「 上野山さんも手伝ってくれるんですよね? 」

と言われて、

「 手伝います。 手伝います。 」

って調子よく返事した割には、

あんまり手伝いに行けず。

口だけは結構出しましたが、

とても良い勉強をさせてもらいました。

2014年12月15日

やっぱりこっちがいい!

オンドルの文化が

朝鮮半島から対馬海峡を渡って来なかったことが、

寒がりに私にはとっても残念!

ではありますが!

「 今は床暖房があるじゃない! 」

って言われるかもしれませんが、

住宅会社に薦められてリビングの床の一部を温めている。

あれは、オンドルみたいな考え方の床暖房とは全く違うので!

一般に “ 床暖房 ” だと思わされているのは、

電気カーペットの延長くらいの価値しかなくて、

本来の床暖房は、

部屋全体を輻射暖房するための放熱板でなければいけなくて。

そうすれば、

室温が低くても清潔で快適な暖房が得られるのです。

この本の中でも触れられていますが、

高温多湿で 『 夏を旨とすべし 』 みたいな発想で

家を建てていた地域では、

オンドルみたいなことは出来るはずがないんですけどね!

( 今の技術では、別の方法で出来ますが! )

『 街道をゆく 』

のシリーズは、訪ねた土地ごとのエピソードを切っ掛けにして

色々の方向に話が広がるので楽しいです。

中国から朝鮮半島を通って入ってきた文化が

日本の文化の基になっている。

そんな風に習ったので、

全部の基がそこにあるのかと思ってしまいますが、

その説明だけでは上手く納得できないことも

ちょくちょくあるんですね。

その原因の1つかと思うことが書かれていて、

中国と朝鮮は、ずっと儒教を基本に文化をつくってきたけど、

日本は、ある時から武士という

他にはない身分の人達がチカラを持つようになったので、

儒教もその人たちが都合の良いように解釈されてきた。

だから、独自の文化の発展があった。

そんな感じです。

住宅のオンドルのように、

気候風土が違ったから採用できなかったこともあったでしょうけど、

狭い海峡をはさんだ、

あっちとこっちで、これほどあり様が違うこっち側で良かったなぁ!

と、あらためて私は思うのです。

朝鮮半島から対馬海峡を渡って来なかったことが、

寒がりに私にはとっても残念!

ではありますが!

「 今は床暖房があるじゃない! 」

って言われるかもしれませんが、

住宅会社に薦められてリビングの床の一部を温めている。

あれは、オンドルみたいな考え方の床暖房とは全く違うので!

一般に “ 床暖房 ” だと思わされているのは、

電気カーペットの延長くらいの価値しかなくて、

本来の床暖房は、

部屋全体を輻射暖房するための放熱板でなければいけなくて。

そうすれば、

室温が低くても清潔で快適な暖房が得られるのです。

この本の中でも触れられていますが、

高温多湿で 『 夏を旨とすべし 』 みたいな発想で

家を建てていた地域では、

オンドルみたいなことは出来るはずがないんですけどね!

( 今の技術では、別の方法で出来ますが! )

『 街道をゆく 』

のシリーズは、訪ねた土地ごとのエピソードを切っ掛けにして

色々の方向に話が広がるので楽しいです。

中国から朝鮮半島を通って入ってきた文化が

日本の文化の基になっている。

そんな風に習ったので、

全部の基がそこにあるのかと思ってしまいますが、

その説明だけでは上手く納得できないことも

ちょくちょくあるんですね。

その原因の1つかと思うことが書かれていて、

中国と朝鮮は、ずっと儒教を基本に文化をつくってきたけど、

日本は、ある時から武士という

他にはない身分の人達がチカラを持つようになったので、

儒教もその人たちが都合の良いように解釈されてきた。

だから、独自の文化の発展があった。

そんな感じです。

住宅のオンドルのように、

気候風土が違ったから採用できなかったこともあったでしょうけど、

狭い海峡をはさんだ、

あっちとこっちで、これほどあり様が違うこっち側で良かったなぁ!

と、あらためて私は思うのです。

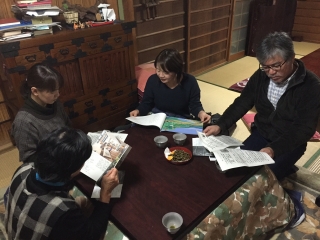

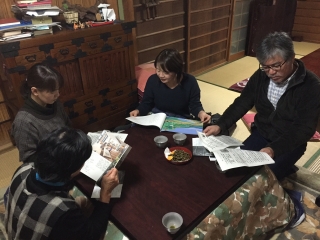

2014年12月12日

“ こころ美しき人 ”

『 豆の会 』 を始めたときから

有田からでた世界的有名人ということで、

『 明恵上人 』 は是非取り上げたいと思っていましたが、

事情があって出来ていませんでした。

念願かなって、11日の 『 豆の会 』 は、

月を愛でる会 の西川文子さんのお話で

『 明恵上人 』 でした。

年末で出席者が少なかったのが残念でしたが、

「 コタツでする? 」 との西川さんの提案で

今までにないほのぼのした会になりました。

写真を撮り忘れていて、

会の終了後にお1人帰られてから撮りました。

5名の参加で今月は少ないとか思っていますが、

最初はそれくらいの人数から始めたんですよね。

少しずつですけど、人数も増えて良い会になって来ました。

明恵 が何をした人かって、

一言で説明できないのが残念なんですけど、

京都栂ノ尾高山寺を開いた人、

日本で初めてお茶を育てた人、

でもあるけど、

“ こころ美しき人 ” 明恵上人

っていうのが代表的な評価なのでしょうね。

「 如何に清潔に生きるか 」 を追及した人!

ただ、

それが、別の切り口から見れば

「 自分の中ばっかりで、

他人のためになる生き方をしていないんじゃないか? 」

っていう、西川さんのズバッと袈裟斬りするような

元も子もない意見にもつながるのですが ・ ・ ・ 。

有田からでた世界的有名人ということで、

『 明恵上人 』 は是非取り上げたいと思っていましたが、

事情があって出来ていませんでした。

念願かなって、11日の 『 豆の会 』 は、

月を愛でる会 の西川文子さんのお話で

『 明恵上人 』 でした。

年末で出席者が少なかったのが残念でしたが、

「 コタツでする? 」 との西川さんの提案で

今までにないほのぼのした会になりました。

写真を撮り忘れていて、

会の終了後にお1人帰られてから撮りました。

5名の参加で今月は少ないとか思っていますが、

最初はそれくらいの人数から始めたんですよね。

少しずつですけど、人数も増えて良い会になって来ました。

明恵 が何をした人かって、

一言で説明できないのが残念なんですけど、

京都栂ノ尾高山寺を開いた人、

日本で初めてお茶を育てた人、

でもあるけど、

“ こころ美しき人 ” 明恵上人

っていうのが代表的な評価なのでしょうね。

「 如何に清潔に生きるか 」 を追及した人!

ただ、

それが、別の切り口から見れば

「 自分の中ばっかりで、

他人のためになる生き方をしていないんじゃないか? 」

っていう、西川さんのズバッと袈裟斬りするような

元も子もない意見にもつながるのですが ・ ・ ・ 。