2017年01月30日

ヒトは “ 歴史 ” を持っている

締めの言葉が上手く見付からないとき、

「 ~な感じ 」 と 「 ~が気持ち良い 」

でだいたい間に合うことに気付いてから便利に使っています。

同じ感じで司馬遼太郎は

「 ~な気分 」 を使っていることに、

「 大作家も大した差がないナ! 」

などと思ったり、思わなかったり ・ ・ ・ 。

私達が知っている仏教が、

仏教の初めからの形ではないことには以前から気付いていたけど、

神道もやっぱり同じで、

時代に合わせて便利に変化してきているんですね。

この巻は、ほぼそんな感じのお話。

『 あとがき 』 の締めが面白くて、

ヒトは、その民族や国家、社会にうまれてくる。

カエルやサルやハナムグリも、またそれらの社会にうまれてくる。

ただかれらはヒトと違い、歴史のなかにはうまれて来ない。

のだそうです。

さすが、大作家な感じがして気持ち良い!

「 ~な感じ 」 と 「 ~が気持ち良い 」

でだいたい間に合うことに気付いてから便利に使っています。

同じ感じで司馬遼太郎は

「 ~な気分 」 を使っていることに、

「 大作家も大した差がないナ! 」

などと思ったり、思わなかったり ・ ・ ・ 。

私達が知っている仏教が、

仏教の初めからの形ではないことには以前から気付いていたけど、

神道もやっぱり同じで、

時代に合わせて便利に変化してきているんですね。

この巻は、ほぼそんな感じのお話。

『 あとがき 』 の締めが面白くて、

ヒトは、その民族や国家、社会にうまれてくる。

カエルやサルやハナムグリも、またそれらの社会にうまれてくる。

ただかれらはヒトと違い、歴史のなかにはうまれて来ない。

のだそうです。

さすが、大作家な感じがして気持ち良い!

2017年01月26日

雪解けから感じたこと

月曜夜から積もり始めた雪が、

火曜日には和歌山県の交通を混乱させて、

水曜日になってもまだ解けきっていませんでした。

我が家の離れの軒先ですが、

屋根の雪が押し出されてこんなになっているのを、

肉眼では初めて見る気がします。

そんな火曜日の交通の混乱に私も巻き込まれて、

家を出てから、海南のインターチェンジのあたりまで、

普通は30分ほどのところを70分かかって、

お昼の約束に大遅刻です。

渋滞でとまっているクルマから見える家並みに

気づいたことがあります。

立地や方角、材質、それに勾配など

条件に大きな違いがなさそうに見える住宅の屋根で、

厚く雪が積もっているのと、

ほぼ完全に解けてしまっているのとがあるんですね。

一見すると積もっていないほうが良さそうなのですが、

ここからは私の推測です。

人が住んでいれば、家の中の温度は高くなります。

屋根面の断熱性能がキチンと出ていたり、

小屋裏の換気がシッカリ出来ていたら、

室内の温度は屋根の表面には伝わりにくい。

その逆は、室内の温度が屋根表面に伝わりやすくなります。

「 その違いが、雪の解け方に連動しているんじゃないだろうか? 」

と、思うのです。

そんな風に見てみると、

キチンと建てられているように感じられる建物の屋根で

沢山雪が残っているように思えてきました。

印象だけで、正しく調査した結果ではありませんが・・・。

火曜日には和歌山県の交通を混乱させて、

水曜日になってもまだ解けきっていませんでした。

我が家の離れの軒先ですが、

屋根の雪が押し出されてこんなになっているのを、

肉眼では初めて見る気がします。

そんな火曜日の交通の混乱に私も巻き込まれて、

家を出てから、海南のインターチェンジのあたりまで、

普通は30分ほどのところを70分かかって、

お昼の約束に大遅刻です。

渋滞でとまっているクルマから見える家並みに

気づいたことがあります。

立地や方角、材質、それに勾配など

条件に大きな違いがなさそうに見える住宅の屋根で、

厚く雪が積もっているのと、

ほぼ完全に解けてしまっているのとがあるんですね。

一見すると積もっていないほうが良さそうなのですが、

ここからは私の推測です。

人が住んでいれば、家の中の温度は高くなります。

屋根面の断熱性能がキチンと出ていたり、

小屋裏の換気がシッカリ出来ていたら、

室内の温度は屋根の表面には伝わりにくい。

その逆は、室内の温度が屋根表面に伝わりやすくなります。

「 その違いが、雪の解け方に連動しているんじゃないだろうか? 」

と、思うのです。

そんな風に見てみると、

キチンと建てられているように感じられる建物の屋根で

沢山雪が残っているように思えてきました。

印象だけで、正しく調査した結果ではありませんが・・・。

2017年01月20日

偶然の発見

金沢の浅野川にかかる 『 天神橋 』 。

この写真は、

5年前の3月、金沢に講演で呼んでもらったときに撮ったものですが、

北島三郎さんの 『 加賀の女 』 の歌詞にこの天神橋が出てくるので、

歌になるような何かドラマチックなことがあるのかと、

講演翌日の空き時間に、期待して見に行ったのでした。

行ってみたら、

特別どぅっていうこともない鉄の橋 ・ ・ ・ 。

私の事務所には、

「 まだ読んでいない本のコーナー 」 があります。

( って、ただ平積みしているだけだけど・・・ )

ここにあった泉鏡花の短編集。

なぜ買ったのかも覚えていないこの本の中に

『 義血侠血 』 っていうのが収録されていました。

粋で、きれいで、色っぽくて、切ない物語で、

芝居の 『 滝の白糸 』 の原作だそうです。

この 『 義血侠血 』 の中で、

『 天神橋 』 が重要な場面になっているんですね。

改めて 『 加賀の女 』 の歌詞を見たら、

この物語を演歌のご当地ソングに直しただけ!(失礼!)

みたいな感じで

「 これかぁ! 」

って、この特別どぅってことない橋がドラマチックな理由が、

5年越しで解決しました。

この写真は、

5年前の3月、金沢に講演で呼んでもらったときに撮ったものですが、

北島三郎さんの 『 加賀の女 』 の歌詞にこの天神橋が出てくるので、

歌になるような何かドラマチックなことがあるのかと、

講演翌日の空き時間に、期待して見に行ったのでした。

行ってみたら、

特別どぅっていうこともない鉄の橋 ・ ・ ・ 。

私の事務所には、

「 まだ読んでいない本のコーナー 」 があります。

( って、ただ平積みしているだけだけど・・・ )

ここにあった泉鏡花の短編集。

なぜ買ったのかも覚えていないこの本の中に

『 義血侠血 』 っていうのが収録されていました。

粋で、きれいで、色っぽくて、切ない物語で、

芝居の 『 滝の白糸 』 の原作だそうです。

この 『 義血侠血 』 の中で、

『 天神橋 』 が重要な場面になっているんですね。

改めて 『 加賀の女 』 の歌詞を見たら、

この物語を演歌のご当地ソングに直しただけ!(失礼!)

みたいな感じで

「 これかぁ! 」

って、この特別どぅってことない橋がドラマチックな理由が、

5年越しで解決しました。

2017年01月15日

『 高熱隧道 』

昨年末おきた糸魚川の大火でも、

炎が隣家にうつった印象の言葉で伝えられたけど、

熱を浴びて発火温度に達したら

炎がとどかなくてもモノは燃えるんですよね。

先日見せてもらった火縄銃の場合は、

黒色火薬に火を押し付けることで爆発させるけど、

そうでなくて、火薬もある温度に達したら火がなくても爆発する。

って想像できます。

けど、トンネル工事中、岩盤が高熱過ぎて

ダイナマイトをセットしている最中に爆発したらイヤだゎ!

このことは黒部第四発電所の工事を小説にした

『 黒部の太陽 』 でも描かれているけど、

第三発電所の工事のこちらの方が断然リアルでした。

黒部第三発電所は、日本が戦争するために

重要な電力を供給することが必要だったらしいけど、

今、日本の経済を守るために原発が必要。

という意見があって。

現代文明では常に電気って重要なんだな。

って感じます。

そのほかに、

戦前は、人の命が安く扱われていたと思っていましたが、

工事中の事故で人が亡くなったときの

役所や警察の対応は、この小説で見る限り

現代私達が感じているのとあまり変わらないようで、

( 全く同じではないんだろうけど )

ちょっと安心した感じです。

炎が隣家にうつった印象の言葉で伝えられたけど、

熱を浴びて発火温度に達したら

炎がとどかなくてもモノは燃えるんですよね。

先日見せてもらった火縄銃の場合は、

黒色火薬に火を押し付けることで爆発させるけど、

そうでなくて、火薬もある温度に達したら火がなくても爆発する。

って想像できます。

けど、トンネル工事中、岩盤が高熱過ぎて

ダイナマイトをセットしている最中に爆発したらイヤだゎ!

このことは黒部第四発電所の工事を小説にした

『 黒部の太陽 』 でも描かれているけど、

第三発電所の工事のこちらの方が断然リアルでした。

黒部第三発電所は、日本が戦争するために

重要な電力を供給することが必要だったらしいけど、

今、日本の経済を守るために原発が必要。

という意見があって。

現代文明では常に電気って重要なんだな。

って感じます。

そのほかに、

戦前は、人の命が安く扱われていたと思っていましたが、

工事中の事故で人が亡くなったときの

役所や警察の対応は、この小説で見る限り

現代私達が感じているのとあまり変わらないようで、

( 全く同じではないんだろうけど )

ちょっと安心した感じです。

Posted by CAOS at

16:46

│Comments(0)

2017年01月13日

意外と進歩しないんだなぁ・・・

260年間ほとんど進歩していない。

って説明されてしまうと、

ホントかなぁ?

と思ってしまうけど・・・。

昨日、今年1回目の 『 豆の会 』 は、

古書肆 『 紀国堂 』 店主、溝端佳則さんから

火縄銃の話と、有田の古写真を見せていただきました。

お話では、火縄銃の兵器としての性能は、

江戸の初期と幕末でほとんど進歩していないとのこと、

ずっと使うことがなかったので、

進歩することもなかったらしいです。

日本人が、そんなに永い間、

道具を改良しないっていうことがあるだろうか?

と、色々考えたけど、

「 戦後70年あまり、

一般的な住宅の基本性能はほとんど進捗してないヤン!」

っていうことに思い当たって、

納得してしまった・・・。

って説明されてしまうと、

ホントかなぁ?

と思ってしまうけど・・・。

昨日、今年1回目の 『 豆の会 』 は、

古書肆 『 紀国堂 』 店主、溝端佳則さんから

火縄銃の話と、有田の古写真を見せていただきました。

お話では、火縄銃の兵器としての性能は、

江戸の初期と幕末でほとんど進歩していないとのこと、

ずっと使うことがなかったので、

進歩することもなかったらしいです。

日本人が、そんなに永い間、

道具を改良しないっていうことがあるだろうか?

と、色々考えたけど、

「 戦後70年あまり、

一般的な住宅の基本性能はほとんど進捗してないヤン!」

っていうことに思い当たって、

納得してしまった・・・。

2017年01月11日

思い込み?

殆どの人が持っている日本の歴史観って、

実は司馬遼太郎の歴史観なんじゃないか?

と思うことがあります。

自分で調べることがないから、

影響力のある人が言っていることに頼るんですね。

もちろん私もです。

このシリーズと 『 街道を行く 』 のシリーズを全部読んだら

日本の歴史と文化を完全に理解できるんじゃないか。

と、思えてきました。

実は司馬遼太郎の歴史観なんじゃないか?

と思うことがあります。

自分で調べることがないから、

影響力のある人が言っていることに頼るんですね。

もちろん私もです。

このシリーズと 『 街道を行く 』 のシリーズを全部読んだら

日本の歴史と文化を完全に理解できるんじゃないか。

と、思えてきました。

2017年01月10日

自由が自然だぁ!

道徳とか常識とか、

場所が変わっても、時代が変わっても、

色々変化するみたいなので、

「 それが絶対! 」

っていうようなことはないんだろうと思うんですね。

特に恥ずかしいことが書かれているわけではないけど、

内容1つ1つの説明は省略してもいいかなと思います。

が、

読み終わった感想は、

「 ヒトって、もっと自由で良いんじゃないかな? 」

っていう感じです。

何事に対してもです。

場所が変わっても、時代が変わっても、

色々変化するみたいなので、

「 それが絶対! 」

っていうようなことはないんだろうと思うんですね。

特に恥ずかしいことが書かれているわけではないけど、

内容1つ1つの説明は省略してもいいかなと思います。

が、

読み終わった感想は、

「 ヒトって、もっと自由で良いんじゃないかな? 」

っていう感じです。

何事に対してもです。

2017年01月09日

『 杉のきた道 』

知り合いの大工さんが先輩格の人から、

「 桧ばっかり触っていて一人前になったと思うな。

杉が扱えないとダメだよ!」

というような意味のことを言われた話が印象的でした。

随分以前の話ですが、

“ 木 ” って一様じゃないんだな。

と知るきっかけになったエピソードです。

少し解ってくると、

たしかに “ 杉 ” はとても魅力的な建材で、

大工さんでなくても扱いにくい建材だと思うようになります。

ちょっと面白い本を読みました。

一口に “ 杉 ” と言っても一様ではない。

説は色々あるけど、『 ウラ日本型 』 と 『 オモテ日本型 』

に分類できるという考え方は面白い。

この説では九州では質の良い杉はできにくい感じになるし、

実際そうなっている気がします。

正倉院の校倉造と言われる壁が、

三角形の木で積み上げられている理由。

西洋と日本の木造建築や木造船の違いの理由。

などなど、ながく気持ち悪く引っ掛かっていたことが、

この1冊で随分整理された気がします。

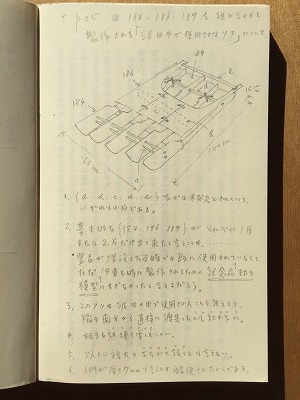

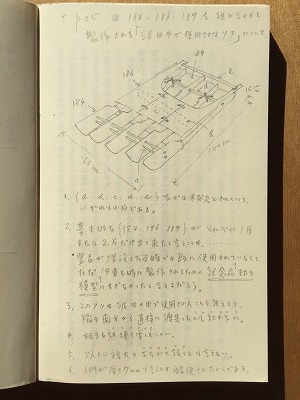

古本で買ったので、前の持ち主のスケッチがありました。

登呂遺跡から発見された板材の用途を推測したもので、

アカデミックな文体でメモが書かれていて、

この人のキャラクターが想像できる感じなのですが、

残念ながら随分無理やりな部分が多くて、

これでは証明できなさそうです。

「 桧ばっかり触っていて一人前になったと思うな。

杉が扱えないとダメだよ!」

というような意味のことを言われた話が印象的でした。

随分以前の話ですが、

“ 木 ” って一様じゃないんだな。

と知るきっかけになったエピソードです。

少し解ってくると、

たしかに “ 杉 ” はとても魅力的な建材で、

大工さんでなくても扱いにくい建材だと思うようになります。

ちょっと面白い本を読みました。

一口に “ 杉 ” と言っても一様ではない。

説は色々あるけど、『 ウラ日本型 』 と 『 オモテ日本型 』

に分類できるという考え方は面白い。

この説では九州では質の良い杉はできにくい感じになるし、

実際そうなっている気がします。

正倉院の校倉造と言われる壁が、

三角形の木で積み上げられている理由。

西洋と日本の木造建築や木造船の違いの理由。

などなど、ながく気持ち悪く引っ掛かっていたことが、

この1冊で随分整理された気がします。

古本で買ったので、前の持ち主のスケッチがありました。

登呂遺跡から発見された板材の用途を推測したもので、

アカデミックな文体でメモが書かれていて、

この人のキャラクターが想像できる感じなのですが、

残念ながら随分無理やりな部分が多くて、

これでは証明できなさそうです。

2017年01月08日

『 緊張と緩和 』 か?

“ 緊張 ” って、

ストレスのイメージですけど、

“ 緊張が心地よい ” ということもあるようで!

昨日は、尺八奏者の辻本好美さんが

Sony Musicからデビューされて

有田では初めての新春コンサート。

今年で4年目になるそうです。

ピアノの砂川彩乃さんとでAJIGULという

ユニットでの出演にくわえて、

吉見征樹さんのタブラとかいう初めて聴いたインドの打楽器が良くて、

とても豊かな感じがしました。

毎回感じることですが、

1曲の演奏が終わって、辻本さんが尺八の構え(?)を解くまで

少しの時間 “ タメ ” があるんですね。

このほんの少しの間に会場全体が緊張感最大の空気になります。

時間以外はなにも動いていない感じ。

辻本さんが構え(?)を説いた瞬間

会場の空気がスッと柔らかくなるのを感じます。

この緊張と緩みの感じがとても気持ち良い!

不思議です。

コンサート終了後に買ったCDにサインしてもらうとき

「 ひらがなで かずおくんへ って書いて! 」

とリクエストしました。

「 ひらがなでいいんですか?

和歌山の和に男ですよね。」

のお返事。

美人さんに知ってもらっていておじさん感動だよぅ!

ひらがなでかいてもらったけど!

ストレスのイメージですけど、

“ 緊張が心地よい ” ということもあるようで!

昨日は、尺八奏者の辻本好美さんが

Sony Musicからデビューされて

有田では初めての新春コンサート。

今年で4年目になるそうです。

ピアノの砂川彩乃さんとでAJIGULという

ユニットでの出演にくわえて、

吉見征樹さんのタブラとかいう初めて聴いたインドの打楽器が良くて、

とても豊かな感じがしました。

毎回感じることですが、

1曲の演奏が終わって、辻本さんが尺八の構え(?)を解くまで

少しの時間 “ タメ ” があるんですね。

このほんの少しの間に会場全体が緊張感最大の空気になります。

時間以外はなにも動いていない感じ。

辻本さんが構え(?)を説いた瞬間

会場の空気がスッと柔らかくなるのを感じます。

この緊張と緩みの感じがとても気持ち良い!

不思議です。

コンサート終了後に買ったCDにサインしてもらうとき

「 ひらがなで かずおくんへ って書いて! 」

とリクエストしました。

「 ひらがなでいいんですか?

和歌山の和に男ですよね。」

のお返事。

美人さんに知ってもらっていておじさん感動だよぅ!

ひらがなでかいてもらったけど!