2014年11月27日

難しく考えずに!

『 文楽 』 なんて言うと、とても難しそうで、

スゴイ教養のある人だけが楽しむ芸能みたいに思うけど、

落語を聞いていると

むかしは、『 文楽 』 で語られる内容は

誰でも知っているほど大衆の芸能だったみたいなんですよね。

7年ほど前ですけど、

人間国宝の

名前を思い出せない太夫の 『 文楽 』 を観たことがあります。

多分 『 日高川入相花王 』 だったと思いますが、

それも覚えていません。

この本を読んで、一生懸命思い出そうとしているんですけど、

ダメみたいです。

ただ、強烈な印象が今でも残っていて、

1体の人形を3人で操っているんだから、

観ている側からしたら

ヒトが邪魔になって仕方ないようなものなのに、

不思議と消えてしまって、

人形が自分で動いているように見えたんですね。

それ以前にも

建築でも工業製品でも

構造的な理由とかでどうしても隠したいけど隠せないモノを

“ 無いように ” 表現することを知っていましたが、

『 文楽 』 で、人形を操るヒトがいなくなってしまうことを経験してから、

建築をしながら

「 これはどうしたら “ 無いように ” 見せることが出来るんだろう? 」

と頻繁に考えるようになりました。

難しいことみたいに感じるけど、

( もちろん難しいんだけど )

色々なことを経験していると、

おもしろい “ 気付き ” って沢山あるんですよね。

スゴイ教養のある人だけが楽しむ芸能みたいに思うけど、

落語を聞いていると

むかしは、『 文楽 』 で語られる内容は

誰でも知っているほど大衆の芸能だったみたいなんですよね。

7年ほど前ですけど、

人間国宝の

名前を思い出せない太夫の 『 文楽 』 を観たことがあります。

多分 『 日高川入相花王 』 だったと思いますが、

それも覚えていません。

この本を読んで、一生懸命思い出そうとしているんですけど、

ダメみたいです。

ただ、強烈な印象が今でも残っていて、

1体の人形を3人で操っているんだから、

観ている側からしたら

ヒトが邪魔になって仕方ないようなものなのに、

不思議と消えてしまって、

人形が自分で動いているように見えたんですね。

それ以前にも

建築でも工業製品でも

構造的な理由とかでどうしても隠したいけど隠せないモノを

“ 無いように ” 表現することを知っていましたが、

『 文楽 』 で、人形を操るヒトがいなくなってしまうことを経験してから、

建築をしながら

「 これはどうしたら “ 無いように ” 見せることが出来るんだろう? 」

と頻繁に考えるようになりました。

難しいことみたいに感じるけど、

( もちろん難しいんだけど )

色々なことを経験していると、

おもしろい “ 気付き ” って沢山あるんですよね。

Posted by CAOS at

01:11

│Comments(0)

2014年11月26日

『 山本家住宅 』

いつそう決まったのか解りませんが、

有田で建築にかかわるイベントをするときには、

私が担当することになっているみたいです。

有田市で、こんなに歴史的 ・ 文化財的価値の高い建物が

残っていることを知っている人は少ないだろうと思います。

私も何年か前に写真を見せてくれて人がいたので

たまたまこの建物のことを知っていましたが、

今回有田市から見学会の開催を依頼されるまでは、

これほど貴重なモノだとは知りませんでした。

有田市港町の 『 山本家住宅 』 は、

紀州藩士を務め当地の開発を担った山本家の住宅遺構で、

主屋は19世紀前半に建設されたと考えられている

書院造の座敷遺構で、正面に式台玄関を構えていて、

山本家6代当主貞信が10代紀州藩主徳川治宝を

何度も当家に迎えている由緒ある建物です。

この建物の保存活用を検討する必要に迫られていることから、

まず地元で知ってもらうことが大切だろうと

有田市役所から建築士会有田支部に見学会の依頼があって

23日に実施しました。

元々は、たいそう良い材料を使った立派な建物ですが

大変な傷み様で、

当初予想を大きく超えて40名以上集まったのは嬉しいけど

「 建物大丈夫だろうか? 」 と心配するほどでした。

解体修理以外の選択肢はないという専門家の判断ですが、

すぐにできることではないので、

まず雨漏りを止める処置だけでも!

というのが現実です。

今後、この建物をどう活用するか。

真剣に検討しないと、手遅れになって

私たちの大切な財産が失われてしまう危機です。

有田で建築にかかわるイベントをするときには、

私が担当することになっているみたいです。

有田市で、こんなに歴史的 ・ 文化財的価値の高い建物が

残っていることを知っている人は少ないだろうと思います。

私も何年か前に写真を見せてくれて人がいたので

たまたまこの建物のことを知っていましたが、

今回有田市から見学会の開催を依頼されるまでは、

これほど貴重なモノだとは知りませんでした。

有田市港町の 『 山本家住宅 』 は、

紀州藩士を務め当地の開発を担った山本家の住宅遺構で、

主屋は19世紀前半に建設されたと考えられている

書院造の座敷遺構で、正面に式台玄関を構えていて、

山本家6代当主貞信が10代紀州藩主徳川治宝を

何度も当家に迎えている由緒ある建物です。

この建物の保存活用を検討する必要に迫られていることから、

まず地元で知ってもらうことが大切だろうと

有田市役所から建築士会有田支部に見学会の依頼があって

23日に実施しました。

元々は、たいそう良い材料を使った立派な建物ですが

大変な傷み様で、

当初予想を大きく超えて40名以上集まったのは嬉しいけど

「 建物大丈夫だろうか? 」 と心配するほどでした。

解体修理以外の選択肢はないという専門家の判断ですが、

すぐにできることではないので、

まず雨漏りを止める処置だけでも!

というのが現実です。

今後、この建物をどう活用するか。

真剣に検討しないと、手遅れになって

私たちの大切な財産が失われてしまう危機です。

2014年11月25日

“ プロ ” の仕事

なぜそう判断したかを言葉で説明できない仕事は、

殆どの場合価値がないと思っています。

「 “カン” というのは、

それを繰り返した後で身に着くもので、“思い付き” とは違う 」

と思っているので。

24日の 『 茅の会 』 は、

美容師の山下優子さんのお話でした。

面倒臭くて永いこと散髪に行っていない頭で行ったら、

「 今日、切ってもらうつもりですか? 」 と冷やかされて、

「 それもありか? 」 とか思いましたが、

お話の前半ほとんどが、化け学チックなお話でした。

髪の毛のほとんどの成分はタンパク質で、

パーマって、アルカリでタンパク質を切断して、

酸で修復させる作業なのだそうです 。

( 間違っているかも知れませんが、そんな感じの説明だったと思います。 )

薬剤によってその強さがちがうので、

山下さんの場合には、

髪を傷めないことを大切にして選ばれているとのこと。

お客さんの注文でも、

良くないと判断したときには、あえて違うアドバイスもすること。

山下さんはとても静かな人ですが、

キチンと理由を言葉にして説明できる人でした。

( ご自分よりも、

お客さんの判断が正しくて反省することもある。

と言える人でもあることを書いておかないといけないと思いますが。 )

当たり前のことみたいですが、

注意してみていると、そういう仕事をしている人って

期待するよりもずっと少ないんですね。

「 何でもお客様のおっしゃるとおり! 」

は無責任で、

良くないと思うときには、

そのことを ( 理由も含めて ) 伝えて、

違う方法を提案するのがプロの立場だと私は思うのですけど。

2014年11月12日

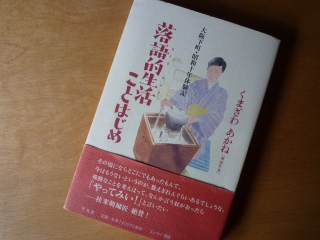

自然に暮らす

と言うけれど、

全部の文明を拒否して

洞穴で暮らすわけにはいかないので。

最新の設備を入れて、

最新の家電をそろえた生活をするのが理想。

それはその人の価値観なので、もちろんいいのだけれど、

それが豊かさと同じではないことを

平成の私たちは知っているんですよね。

じゃ、「 いつの時代が良かったのか? 」

と訊かれても困るけど、この本がヒントになるような気はしました。

落語作家の著者が、落語の世界 ( 時代 ) を体験しようと

1ヵ月間昭和10年頃の暮らしを体験します。

ガスはあるけど、勿論マッチでつけるタイプ。

それよりも炭をおこしてカンテキで調理する方がメイン。

テレビはなくて、ラジオは聞けるけど、

当時は1日中放送されていなかったので

夜10時までしか聞けなくて、それもNHKだけ。

ファックスや電子メールはもちろん、

普通の家庭には電話さえまだないので、

原稿は手書きで、自分で届けるか郵便。

仕事先から著者に連絡できないので、

訪ねて来て留守だったら玄関に書置きを残して帰る。

無茶苦茶不便です。

現代で1人だけそんな生活をしても、

周りのスピードと違い過ぎて迷惑かけるだけで成立しないと思うけど、

「 なんかこの暮らしが正しい気がする。 」

のです。

「 自然に暮らしているような気がする。 」

のです。

全部を昔に戻らなくても、

その " エキス " だけを上手く取り出して

現代の生活に生かしてもいいんじゃないかなと思うのです。

全部の文明を拒否して

洞穴で暮らすわけにはいかないので。

最新の設備を入れて、

最新の家電をそろえた生活をするのが理想。

それはその人の価値観なので、もちろんいいのだけれど、

それが豊かさと同じではないことを

平成の私たちは知っているんですよね。

じゃ、「 いつの時代が良かったのか? 」

と訊かれても困るけど、この本がヒントになるような気はしました。

落語作家の著者が、落語の世界 ( 時代 ) を体験しようと

1ヵ月間昭和10年頃の暮らしを体験します。

ガスはあるけど、勿論マッチでつけるタイプ。

それよりも炭をおこしてカンテキで調理する方がメイン。

テレビはなくて、ラジオは聞けるけど、

当時は1日中放送されていなかったので

夜10時までしか聞けなくて、それもNHKだけ。

ファックスや電子メールはもちろん、

普通の家庭には電話さえまだないので、

原稿は手書きで、自分で届けるか郵便。

仕事先から著者に連絡できないので、

訪ねて来て留守だったら玄関に書置きを残して帰る。

無茶苦茶不便です。

現代で1人だけそんな生活をしても、

周りのスピードと違い過ぎて迷惑かけるだけで成立しないと思うけど、

「 なんかこの暮らしが正しい気がする。 」

のです。

「 自然に暮らしているような気がする。 」

のです。

全部を昔に戻らなくても、

その " エキス " だけを上手く取り出して

現代の生活に生かしてもいいんじゃないかなと思うのです。

2014年11月11日

“ 電子仕掛け ” の機械だけは ・ ・ ・

同業で、一回り年上の人から

「 上野山さん “ 最新 ” の機器を使うことを拒否してはダメだよ。 」

と言われて、“ 最新 ” を拒否する傾向があるけど、

これだけ優秀な人から言われたら 「 そうか! 」 と反省してしまう

素直な わ ・ た ・ し !

今の時代、私たちの仕事でコンピューターと

その周辺機器を上手く使うことは拒否できないんですね。

最新かどうかは別にして、

無線ランに不具合が出てルーターを買い替えました。

( 仕事で使うPCは有線で使っているから問題ないのですが。 )

しばらく使いましたが、

電波が遠くまで飛ぶから3階建でも大丈夫

ということで選んだ割には、

Wi-Fiがどうも上手くつながらなくて困りました。

詳しい知り合いのお嬢ちゃんに相談したら

機械の不良でしょう とのことだったので、

電気屋さんで交換してもらったら、

今のところ上手く使えそうです。

この手の機械って、

機械が悪いのか

自分が何か間違って使っているのかが判断できないんですね。

コンピューター関係の機械って、これだけ普及しているのに

なんか人に寄り添っている感じがしません。

“ 最新 ” ( でもないか? ) って、

ストレス溜まります ・ ・ ・ 。

「 上野山さん “ 最新 ” の機器を使うことを拒否してはダメだよ。 」

と言われて、“ 最新 ” を拒否する傾向があるけど、

これだけ優秀な人から言われたら 「 そうか! 」 と反省してしまう

素直な わ ・ た ・ し !

今の時代、私たちの仕事でコンピューターと

その周辺機器を上手く使うことは拒否できないんですね。

最新かどうかは別にして、

無線ランに不具合が出てルーターを買い替えました。

( 仕事で使うPCは有線で使っているから問題ないのですが。 )

しばらく使いましたが、

電波が遠くまで飛ぶから3階建でも大丈夫

ということで選んだ割には、

Wi-Fiがどうも上手くつながらなくて困りました。

詳しい知り合いのお嬢ちゃんに相談したら

機械の不良でしょう とのことだったので、

電気屋さんで交換してもらったら、

今のところ上手く使えそうです。

この手の機械って、

機械が悪いのか

自分が何か間違って使っているのかが判断できないんですね。

コンピューター関係の機械って、これだけ普及しているのに

なんか人に寄り添っている感じがしません。

“ 最新 ” ( でもないか? ) って、

ストレス溜まります ・ ・ ・ 。

2014年11月03日

技術と目的のバランス ですかネ?

時代が進むと技術も進歩して、

今まで出来なかったことが簡単に出来てしまうんですよね。

それが、

目的にあった使われ方かどうかが問題で ・ ・ ・ 。

クルマのヘッドライトがウインカーと一体で作られるようになって、

デザインの自由度が革命的に広がったんでしょうね。

今は、殆どのクルマでヘッドライトとウインカーが

1つのレンズの中に納まっています。

最初の頃には自動車雑誌とかで、

「 ヘッドライトとウインカーの距離が近すぎて、

夜間にウインカーの点滅が見えにくいんじゃないか。 」

という意見もあったけど、今まであまり気にならなくて、

こんなものだろうと思っていましたが、

今日、良くない体験しました。

対向車とすれ違う瞬間にウインカーが出ていたことに気付いて、

「 そう言えば、もっと手前からなんか点滅していた気がする ・ ・ ・ 。 」

っていう感じでした。

これは危ない!

暗かったので車種までは解らなかったけど、

やっぱりウインカーはもっと見え易くないと!

モノづくりをしていると

新しい技術が出て来たら早く使いたいし、

今までなかった表現をしてみたいのは人情だけれど、

そのモノの目的にあっているかどうかを

1度立ち止まって考えてみるっていうことも大切なんだと思います。

これがなかなか難しいのだけれど ・ ・ ・ 。

今まで出来なかったことが簡単に出来てしまうんですよね。

それが、

目的にあった使われ方かどうかが問題で ・ ・ ・ 。

クルマのヘッドライトがウインカーと一体で作られるようになって、

デザインの自由度が革命的に広がったんでしょうね。

今は、殆どのクルマでヘッドライトとウインカーが

1つのレンズの中に納まっています。

最初の頃には自動車雑誌とかで、

「 ヘッドライトとウインカーの距離が近すぎて、

夜間にウインカーの点滅が見えにくいんじゃないか。 」

という意見もあったけど、今まであまり気にならなくて、

こんなものだろうと思っていましたが、

今日、良くない体験しました。

対向車とすれ違う瞬間にウインカーが出ていたことに気付いて、

「 そう言えば、もっと手前からなんか点滅していた気がする ・ ・ ・ 。 」

っていう感じでした。

これは危ない!

暗かったので車種までは解らなかったけど、

やっぱりウインカーはもっと見え易くないと!

モノづくりをしていると

新しい技術が出て来たら早く使いたいし、

今までなかった表現をしてみたいのは人情だけれど、

そのモノの目的にあっているかどうかを

1度立ち止まって考えてみるっていうことも大切なんだと思います。

これがなかなか難しいのだけれど ・ ・ ・ 。

Posted by CAOS at

18:47

│Comments(0)