2015年10月24日

『 あさが来た 』

久しぶりに楽しんで観ています。

明治新政府の政策で、

『 銀目停止 』

それまでの

金銀銅貨それぞれ関連なく流通していた

複雑な幣制を合理化したので、

銀貨本位体制の大坂経済が壊滅的に打撃を受けて、

大変な騒ぎになっている。

ちょうど今はそんなストーリーですね。

このあいだ別子銅山の本を読んだけど、

新居浜市の発展からの考察が多かったので、

もう一冊、別子そのものに注目したのを読み始めました。

まだ20ページ余りしか読んでいませんが、

『 銀目停止 』 に触れています。

こんなタイムリーな出来事が嬉しい!

「 長者番付に名を連ねていた大坂の旧家 ・ 富豪約30件のうち、

明治以降生き延びたのは10軒に満たない惨憺たる状態。 」

だったそうです。

古~い考えから抜け出せない、

あの怖いオカンが仕切っている

山王寺屋がダメになるのは当然なんですね!

2015年10月22日

『 南京玉すだれ 』

今はまた民俗芸能として見直されてるってことですかね。 」

って、写真の山中さんの話が解りやすかったです。

着付けの山中さんの義妹さんが、

『 南京玉すだれ 』 を習っているので、

『 豆の会 』 に来てもらったらどうでしょう?

っていう提案をしてくれたことで、

八房流 南京玉すだれ 『 紀の国 』 の皆さん

にゲストをお願いしました。

( 因みに、写真と着付けの山中さんは夫婦ではありません。 )

水戸黄門の旅先か、

お正月のかくし芸くらいの

テレビでしか見たことがありませんでした。

栗山さんのお嬢さんくらい若いと、

聞いたこともなかったらしいですけど、

楽しいものですね。

“ 見立て芸 ” って言うらしいけど、

見る側にも、感じ取る力がいるんですね。

こりゃ、やっぱり日本人が優秀だから成立する芸ですナ!

ちょっと、お勉強の時間。

“ 南京 ” って付いてるけど、

日本の芸で、

「 唐人、阿蘭陀、南京にも双つとない、ハイカラな芸 」

というような意味だそうです。

体験もさせて頂きました。

子供の頃、巻き簾で同じことが出来ないかと思ったけど、

全然それらしくならなくて、

どんな仕組みになっているのかと思っていましたが、

初めて、仕組みが解りました。

「 なるほどねぇ! 」 です。

体験したくて、

ずっとウズウズしていた桐子ねぇさん!

2015年10月21日

『 感覚はときに観念より切実 』

『 着付けスタイル花衣 』 の山中直美さんに、

「 幸田文のエッセイは文章いいし、

タイトルも山中さん向きなので読んでみませんか? 」

って、お貸しする約束をしたときには

私がまだ読んでいませんでした。

読み掛けが2冊あったし、

まだ手がつかずに積上げたままのが何冊かあったので、

先に読んでもらったら良いと思ったのですが、

1冊読み終わったときに

22日の 『 豆の会 』 でお会いするまで

1週間あるから大丈夫だだろうと読み始めて、

今日読んでしまいました。

初めの方1/4ほどの

“ 着物 ” の色々な説明っぽい話の部分は、

私には退屈でしたが、

それより後ろの部分が良かったです。

幸田露伴の影響が大きい人なので ( 当たり前ですけど! )

・ 人間らしさ ( 日本人らしさ )

・ 粋

・ 自然を感じ取って、表現する自然さ

とても気持ち良く読めたのと、

私の “ 建築感 ” を説明するのに、

そのまま頂いてしまえそうな言葉とエピソードが沢山あって、

早く読んで良かったなぁ!

と思っています。

簡単に読み流してしまいそうな言葉でしたが、

『 感覚はときに観念より切実 』 は、

すぐに頂いてしまいました。

2015年10月18日

状況の変化を感じないと!

古い思い出をいつまでも語るのも

なんだか寂しく思われそうでイヤなんだけど ・ ・ ・ 。

色々してきたので、

自分の中では、良い思い出が沢山あるわけで!

新居浜市。

愛媛県ですけど、ちょっとした思い出の街です。

まだ若い・若い頃です。

土曜日の夜に神戸の青木港から船に乗ると、

朝、新居浜に着くんですね。

日曜日遊んで夜船に乗って、

月曜の朝には青木港に着くから、

そのまま大阪市内の事務所に行って仕事をする。

なんてことをしていた時期がありました。

まだ若くて、街の成り立ちなんて興味がなかったけど、

住友系の工場が目に付いたから

和歌山市みたいなものかと思っていましたが、

住友財閥の “ 御膝下 ” なんですね。

テレビで 『 別子銅山 』 のことを紹介しているのを観ました。

『 足尾銅山 』 の鉱毒と、

それに立ち向かった田中正造のことは読んだことがありましたが、

テレビでは、『 別子銅山 』 は公害問題に前向きに取り組んだ。

そんな風な話のつくりだったと思います。

これを読むと、事実は随分違ったようで、

『 別子銅山 』 も鉱毒で、大変な公害問題になっているんですね。

鉱毒の問題以後、別子山村にかわって

新居浜市がどんどん発展するのですが、

『 企業城下町 』 化してしまって、

住友頼みで経済がまわっているから

自分たちで街を発展させる力をなくしてしまうんですね。

その泥沼のような状態から抜け出せない街の状態で

この本は終わっているのですが、

初版1991年の本なので、

その後新居浜市がどんな方向に向かったのかは解りません。

有田市に住んでいると、

『 企業城下町 』 で、以前とは状況が変わっているのに、

自分たちで立ち上がる力をなくした街が、

どんなものかがとてもリアルに感じられる気がします。

いつまでも古い思い出を語っていることよりも、

もっと寂しい、大変な問題なんですよね。

・ ・ ・ きっと!

2015年10月17日

直せないのは困る

恐ろしくて乗る気がしませんでしたが、

色んなことを経験して、少したくましくなりました。

出掛ける直前、

「 あぁそうそう、ウオッシャー液なくなってた! 」

って、ボンネットを開けたら、

よく解らないけど、ちょっといつもと景色が違う ・ ・ ・ 。

おかしなホースが上を向いて口を開けていました。

吸気ダクト ( だと思う ) が、

所定の位置から外れているみたいです。

「 そう言えば、最近パワーが出ていない気がしたなぁ! 」

って、気のせいかも知れませんが!

クルマ屋さんに電話で、

「 引っ張ったら差し込めるから、

金属バンド買ってきて締めておいたら大丈夫かなぁ? 」

って訊いたら、

「 それでいいよぅ! 」

とのお返事。

ホームセンターでこれを見付けるのが大変でした。

で、完成!

こんなもの間違ったからって、

命落とすこともないだろうし、

自分で出来ました!

最近は、自分で触ることができない。

モノによっては、

自分で触らせないようになっていたりするけど、

クルマに限らず、

ちょっとしたことを自分で直せるていどの仕組みって、

これからの時代、とても大切なことのように思います。

2015年10月13日

難しいことは解りませんが!

平日の蒲公英工房さんからの朝日です。

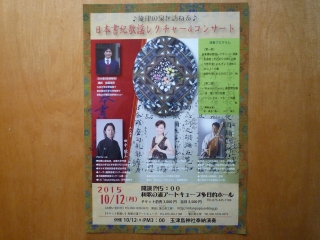

昨日12日、和歌の浦アートキューブを会場に、

蒲公英工房さん主催の

『 日本書紀歌謡レクチャー&コンサート 』 でした。

私の理解では、

・日本書紀は当時の中国語で書かれている。

( 古事記は国内向けの歴史書なので、日本語。

日本書紀は海外向けの歴史書なので

中国語で書かれていたのだそうです。 )

・そのころの中国語には旋律があったことが解っている。

・だから、日本書紀は唄うことができる。

こんなことだと思います。

正直に言います。

難しいです。

難しいけど、とても気持ち良い音の世界でした。

それでいいんじゃないかと思っています。

コンサート終了後、

出演者の皆さんたちが、

紀美野町の工房に移動して打ち上げでした。

出演者でもスタッフでもないけど、

「 上野山さんも来てください。 」 と、

事前にお話をいただいていたので、

遠慮なく参加させていただきました。

日本語観

歴史観

音楽観

知識も、感性も一級の方たちなので、

とても楽しくお話をさせて頂きました。

帰るつもりだったのが、

フルートを演奏された久保順さんからでた、

私の感覚では解らなかった

和歌山の魅力のお話から帰れなくなってしまったんですね。

黒田さんからも 「 もう泊まられたらいかがですか 」

と言っていただいたことで、お泊りしちゃいました。

人生の2/3くらいを海外で過ごした人の視点。

けど、その感じ方が自然なんじゃないかと感じながら

沢山お話させていただいて、

「 昨日も早かったのでもう寝ますね。 」

と、久保さんから言われたときには朝4時半でした。

朝ごはんも皆さんと一緒にしっかり頂いて、

モワ~っとした頭で帰って来ました。

2015年10月08日

時代がオレについてくる!

こういうのは何なんでしょう?

息子に電話したら、

「 ヒストリアのことで電話して来たかと思った。 」

と言われました。

「 このあいだお父さんが言ってた人のことしてる! 」

NHKの 『 歴史秘話ヒストリア 』 で、

愛新覚羅溥傑と浩さんが取り上げられて、

ちょうど放送が始まったところでした。

この2人のことは、以前ドラマにもなったらしいので、

知っている人は知っている!

っていう話なのかも知れませんが、

先月の東濱口家見学のあとの雑談で聞くまで

私は知りませんでした。

( 東濱口家は何度も見学させていただいていますが )

東濱口家から、

嵯峨侯爵家に嫁いだ方のお嬢さんが浩さん!

そのことに興味を持って、

先日自叙伝を読み終わったところで、

今日の 『 歴史秘話ヒストリア 』 です。

時々こんなタイムリーなことが起こるんですけど、

きっと何かがあるんですね!

“ 何か ” って、何のことかよく解りませんけど ・ ・ ・ 。

2015年10月04日

作り話でもこんなことは ・ ・ ・

みんな “ お姫様 ” とか “ お嬢様 ” とかに憧れるんでしょう?

きっと!

中には違う人もいるかも知れませんが、

私だって、お坊ちゃまに生まれたかったですモン ・ ・ ・ 。

お姫様で

お嬢様に生まれても、

生涯楽しいことばかりで幸せに過ごせるとは限らないようで、

“ いいところ ” に生まれたばかりに

大変な人生をおくった人の自叙伝です。

先月見学させていただいた広川町の東濱口家のお嬢さん

尚子さんが

元公家正親町三条家の嵯峨家へお嫁に行ったんですね。

( 明治時代のことです )

そして生まれた 浩 さんという女性が、

ラストエンペラー 愛新覚羅溥儀の弟 溥傑 と結婚しました。

軍が仕組んだ政略結婚です。

ここまでは、見学させていただいたときにお聞きした話で、

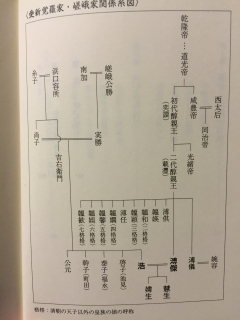

家系図ではこうなります。

左上の方が濱口家で、

一番右の上の方に西太后の名前もあります。

当時の皇族や公家の家系では、

女の子を親戚にあずけて育ててもらうことが普通にあったようで、

浩 さんも母の実家濱口家で育ったらしいです。

愛新覚羅と結婚しただけでも、

戦中戦後、大変なことがあっただろうと想像できますが、

それだけではないんですね。

戦後、ようやく落ち着いてからでも

普通の人が経験しない大変なことが起こります。

ここではワザと書かないけど、

「 作り話でもこうはいかない! 」

っていうくらいの人生ですね。

先日、見学させていただいたお礼に改めて伺ったときに、

たまたま千葉から戻られていた

濱口家の当代ご当主にご紹介いただいて、

ご挨拶させていただこともあって、

ちょっと身近に感じる割には

そのスケールの大きさに感動しています。

( ちょっと違うけど他の言葉が浮かばない ・ ・ ・ )

2015年10月04日

四つ足が喰いてぇ!

山を下りるなりオッサン3人で串カツ屋に直行なんてのは、

俗ですなぁ ・ ・ ・ 。

建築士会の近畿建築祭。

今年は和歌山県が登板に当たっていて、

昨日10月3日、高野山大学をメイン会場に

高野山一帯で開催されました。

高野山大学で歴史・民族を研究されている

森本准教授の基調講演

『 高野文化圏における歴史・民族 』 の中で、

御田祭りが取り上げられましたが、

いくつかの地域に残っているこの祭りの内、

完全に途絶えた後、

現代高校生たちによって復元されたのがあるそうで、

台本が残っているけど、

表現の仕方が解っていないものだそうです。

歴史や風俗を研究する人からは評価されない

この御田祭りが興味深いとのことです。

原型を守りながら受け継がれている

他の地域を複数研究することで、

途絶えて解らなくなっている地域の祭りがどんなものだったかを

推測することができる。

興味深い研究でした。

元は1つから起こっているはずなので、

少しずつ変化して今も残っている

御田祭りの原型を知ることができそうです。

こんな機会でなければ見ることが難しい建物もあります。

武田五一の設計により昭和4年完成の高野山大学図書館。

当時は “ 東洋一 ” と称されたそうで、

歴史の重みを感じることができる立派なものでした。

沢山勉強して、

1台のクルマで一緒に行った3人組が山から下りてきた時

「 昼は精進料理の弁当だったし、四つ足が喰いてぇ! 」

って、

シッカリ俗世間にリセットしたのでした。

2015年10月02日

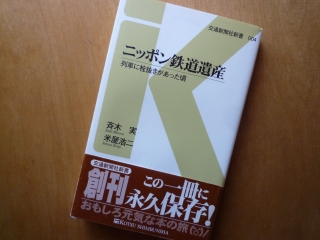

列車に栓抜きがあった頃

田舎なので、本屋さんで買う比率がドンドン下がって、

amazonのごひいきさんになっています。

タイトルと、解説とプレビューと、

あとはその内容を感じ取るセンスで本を買います。

で、これは副題の

『 列車に栓抜きがあった頃 』 が、

心にググッと来ました。

栓抜きありましたね。

ビンを栓抜きにセットした段階では、

中身がこぼれそうな角度なんですけど、

グイッっと下向きに力を入れて栓が抜けたときには

ビンはキチンと真っ直ぐになっていて、

この絶妙なタイミングの良さが気持ち良かったです。

今では、栓抜きが必要なビンがなくなってしまって、

列車からも観光バスからも栓抜きがなくなってしまいましたけど。

それだけではなくて、

鉄道の懐かしい話が沢山出てくるんですけど、

木の枕木、

コンクリートの枕木が増えていますが、

エコロジーの視点で

木の枕木にもどしている私鉄もあるのだそうです。

70年前の車両を

自分たちで部品を加工しながら使っている鉄道会社もある。

構造がシンプルなので、そんなことができるのだそうです。

北陸本線の特急 雷鳥 。

今では近代的な車両に変わって サンダーバード になっていますが、

雷鳥 時代の車両は重さがあるので、

近代的な

高性能な車両にはない良質の乗り心地があったのだそうです。

何でも新しいことを有難がりがちですが、

経済の効率を優先させたために

本当は良くなくなっていることも沢山あるんですよね。

本質を見極めて良いモノに触れて暮らしたいと思うのです。