2015年10月04日

作り話でもこんなことは ・ ・ ・

女の子に生まれたら、

みんな “ お姫様 ” とか “ お嬢様 ” とかに憧れるんでしょう?

きっと!

中には違う人もいるかも知れませんが、

私だって、お坊ちゃまに生まれたかったですモン ・ ・ ・ 。

お姫様で

お嬢様に生まれても、

生涯楽しいことばかりで幸せに過ごせるとは限らないようで、

“ いいところ ” に生まれたばかりに

大変な人生をおくった人の自叙伝です。

先月見学させていただいた広川町の東濱口家のお嬢さん

尚子さんが

元公家正親町三条家の嵯峨家へお嫁に行ったんですね。

( 明治時代のことです )

そして生まれた 浩 さんという女性が、

ラストエンペラー 愛新覚羅溥儀の弟 溥傑 と結婚しました。

軍が仕組んだ政略結婚です。

ここまでは、見学させていただいたときにお聞きした話で、

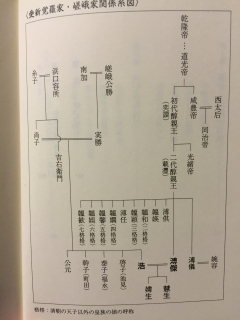

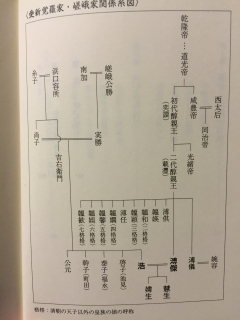

家系図ではこうなります。

左上の方が濱口家で、

一番右の上の方に西太后の名前もあります。

当時の皇族や公家の家系では、

女の子を親戚にあずけて育ててもらうことが普通にあったようで、

浩 さんも母の実家濱口家で育ったらしいです。

愛新覚羅と結婚しただけでも、

戦中戦後、大変なことがあっただろうと想像できますが、

それだけではないんですね。

戦後、ようやく落ち着いてからでも

普通の人が経験しない大変なことが起こります。

ここではワザと書かないけど、

「 作り話でもこうはいかない! 」

っていうくらいの人生ですね。

先日、見学させていただいたお礼に改めて伺ったときに、

たまたま千葉から戻られていた

濱口家の当代ご当主にご紹介いただいて、

ご挨拶させていただこともあって、

ちょっと身近に感じる割には

そのスケールの大きさに感動しています。

( ちょっと違うけど他の言葉が浮かばない ・ ・ ・ )

みんな “ お姫様 ” とか “ お嬢様 ” とかに憧れるんでしょう?

きっと!

中には違う人もいるかも知れませんが、

私だって、お坊ちゃまに生まれたかったですモン ・ ・ ・ 。

お姫様で

お嬢様に生まれても、

生涯楽しいことばかりで幸せに過ごせるとは限らないようで、

“ いいところ ” に生まれたばかりに

大変な人生をおくった人の自叙伝です。

先月見学させていただいた広川町の東濱口家のお嬢さん

尚子さんが

元公家正親町三条家の嵯峨家へお嫁に行ったんですね。

( 明治時代のことです )

そして生まれた 浩 さんという女性が、

ラストエンペラー 愛新覚羅溥儀の弟 溥傑 と結婚しました。

軍が仕組んだ政略結婚です。

ここまでは、見学させていただいたときにお聞きした話で、

家系図ではこうなります。

左上の方が濱口家で、

一番右の上の方に西太后の名前もあります。

当時の皇族や公家の家系では、

女の子を親戚にあずけて育ててもらうことが普通にあったようで、

浩 さんも母の実家濱口家で育ったらしいです。

愛新覚羅と結婚しただけでも、

戦中戦後、大変なことがあっただろうと想像できますが、

それだけではないんですね。

戦後、ようやく落ち着いてからでも

普通の人が経験しない大変なことが起こります。

ここではワザと書かないけど、

「 作り話でもこうはいかない! 」

っていうくらいの人生ですね。

先日、見学させていただいたお礼に改めて伺ったときに、

たまたま千葉から戻られていた

濱口家の当代ご当主にご紹介いただいて、

ご挨拶させていただこともあって、

ちょっと身近に感じる割には

そのスケールの大きさに感動しています。

( ちょっと違うけど他の言葉が浮かばない ・ ・ ・ )

2015年10月04日

四つ足が喰いてぇ!

って、

山を下りるなりオッサン3人で串カツ屋に直行なんてのは、

俗ですなぁ ・ ・ ・ 。

建築士会の近畿建築祭。

今年は和歌山県が登板に当たっていて、

昨日10月3日、高野山大学をメイン会場に

高野山一帯で開催されました。

高野山大学で歴史・民族を研究されている

森本准教授の基調講演

『 高野文化圏における歴史・民族 』 の中で、

御田祭りが取り上げられましたが、

いくつかの地域に残っているこの祭りの内、

完全に途絶えた後、

現代高校生たちによって復元されたのがあるそうで、

台本が残っているけど、

表現の仕方が解っていないものだそうです。

歴史や風俗を研究する人からは評価されない

この御田祭りが興味深いとのことです。

原型を守りながら受け継がれている

他の地域を複数研究することで、

途絶えて解らなくなっている地域の祭りがどんなものだったかを

推測することができる。

興味深い研究でした。

元は1つから起こっているはずなので、

少しずつ変化して今も残っている

御田祭りの原型を知ることができそうです。

こんな機会でなければ見ることが難しい建物もあります。

武田五一の設計により昭和4年完成の高野山大学図書館。

当時は “ 東洋一 ” と称されたそうで、

歴史の重みを感じることができる立派なものでした。

沢山勉強して、

1台のクルマで一緒に行った3人組が山から下りてきた時

「 昼は精進料理の弁当だったし、四つ足が喰いてぇ! 」

って、

シッカリ俗世間にリセットしたのでした。

山を下りるなりオッサン3人で串カツ屋に直行なんてのは、

俗ですなぁ ・ ・ ・ 。

建築士会の近畿建築祭。

今年は和歌山県が登板に当たっていて、

昨日10月3日、高野山大学をメイン会場に

高野山一帯で開催されました。

高野山大学で歴史・民族を研究されている

森本准教授の基調講演

『 高野文化圏における歴史・民族 』 の中で、

御田祭りが取り上げられましたが、

いくつかの地域に残っているこの祭りの内、

完全に途絶えた後、

現代高校生たちによって復元されたのがあるそうで、

台本が残っているけど、

表現の仕方が解っていないものだそうです。

歴史や風俗を研究する人からは評価されない

この御田祭りが興味深いとのことです。

原型を守りながら受け継がれている

他の地域を複数研究することで、

途絶えて解らなくなっている地域の祭りがどんなものだったかを

推測することができる。

興味深い研究でした。

元は1つから起こっているはずなので、

少しずつ変化して今も残っている

御田祭りの原型を知ることができそうです。

こんな機会でなければ見ることが難しい建物もあります。

武田五一の設計により昭和4年完成の高野山大学図書館。

当時は “ 東洋一 ” と称されたそうで、

歴史の重みを感じることができる立派なものでした。

沢山勉強して、

1台のクルマで一緒に行った3人組が山から下りてきた時

「 昼は精進料理の弁当だったし、四つ足が喰いてぇ! 」

って、

シッカリ俗世間にリセットしたのでした。